在软件设计中,对象的创建往往是最基础也是最频繁的操作之一。如果使用传统的构造方法直接实例化对象,不仅会使得代码紧密耦合,还会降低系统的灵活性和可扩展性。而工厂方法模式(Factory Method Pattern)作为一种创建型设计模式,能够有效地解决这些问题。

什么是工厂方法模式?

工厂方法模式定义了一个用于创建对象的接口,但让子类决定实例化哪一个类。换句话说,工厂方法模式将对象的创建过程延迟到子类中进行,从而使得系统在创建对象时更加灵活。

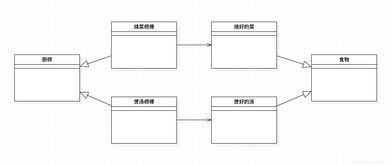

工厂方法模式的结构

工厂方法模式包含以下核心组件:

- 抽象产品(Product):定义了产品的接口。

- 具体产品(Concrete Product):实现了抽象产品接口的具体类。

- 抽象工厂(Creator):声明了工厂方法,该方法返回一个抽象产品类型的对象。

- 具体工厂(Concrete Creator):重写工厂方法,返回一个具体产品的实例。

通过这种结构,客户端只需要与抽象工厂和抽象产品交互,而无需关心具体产品的创建细节。

工厂方法模式的实现示例

假设我们需要创建不同类型的按钮,例如Windows按钮和Mac按钮。我们可以通过工厂方法模式来实现:

- 定义抽象产品接口

Button,包含render()和onClick()方法。 - 实现具体产品类,比如

WindowsButton和MacButton,分别实现Button接口。 - 定义抽象工厂

Dialog,包含一个抽象的工厂方法createButton()。 - 实现具体工厂

WindowsDialog和MacDialog,重写createButton()方法,分别返回WindowsButton和MacButton的实例。

这样,当需要在不同操作系统下创建按钮时,只需要使用对应的具体工厂即可,而无需修改客户端代码。

工厂方法模式的优势

- 解耦:客户端与具体产品之间解耦,只需依赖抽象接口。

- 扩展性:新增产品类型时,只需添加新的具体产品和具体工厂,无需修改现有代码。

- 可维护性:对象的创建逻辑集中在工厂类中,便于管理和维护。

工厂方法模式的适用场景

- 当一个类无法预知它需要创建哪种对象时。

- 当系统需要支持多种产品类型,且这些产品类型可能在未来扩展时。

- 当需要将产品的创建逻辑与使用逻辑分离时。

总结

工厂方法模式通过将对象的创建过程委托给子类,提供了一种灵活且可扩展的方式来创建对象。它符合开闭原则,使得系统在面对变化时更加健壮。在实际开发中,合理运用工厂方法模式能够显著提高代码的质量和可维护性。